|

本年主催講習会も、東京地区(東京都主管)から始まり、東北地区(山形県主管)・関東地区(神奈川県主管・東京都主管)・東海地区(静岡県主管)・近畿地区(大阪府主管)・四国地区(高知県主管)・中国地区(広島県主管)・九州地区(熊本県主管)と、大方全国を回ってきました。

受講者は開催地区内にとどまらず、随分遠方から出向いてくる受講者も見受けられます。やる気満々なのでしょう。こういう人は、どんどん力量が向上していきます。

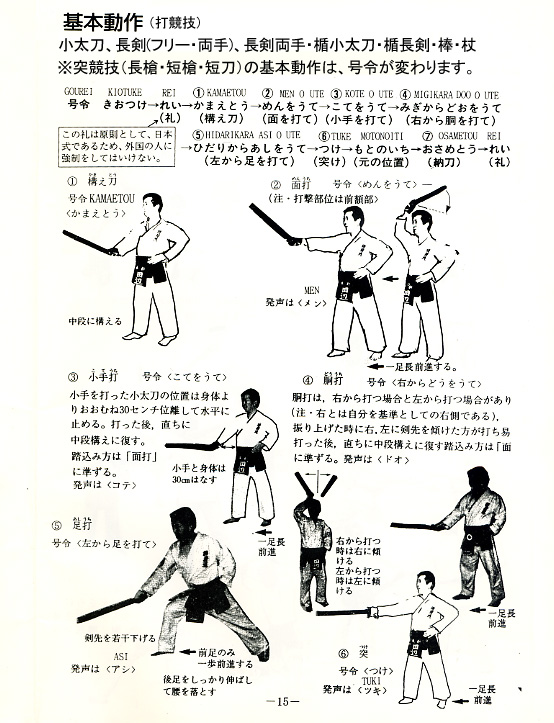

講習会では各種目の基本動作の講習、及び審判審査も実施しています。

基本動作とは、打突競技の練習の前には準備運動として、後には整理運動として、必ず行うものです。従って、それぞれの打突種目には基本動作があるのです。それは、私が草創期より作った当時のものと全く変わっていません。

選手の技量を見抜き、正しい判定を下す審判こそが、「安全・公平・自由」であるスポチャン精神を支える大きな力です。

スポーツチャンバラ「あゆみ」より

本部講習会で実施されている「基本動作(小太刀・長剣フリー・二刀・長剣両手・楯小太刀・楯長剣・棒・杖・長槍・短槍・短刀)」の試験用紙の実際

上記の審査では、1番目の試合は、赤の選手の力量を初段とみたのでしょう。白は2級、従いまして赤の勝ち。私との目合わせで、正しければ○が付いています。

2番目の試合は、赤が1級、白が初段。これはかなり僅差だったと思いますが、しかし、初段と1級との違いは、間違いではすまされない事です。段というものは級とは全く違う重いものです。これを見抜けなければいけません。

上記のように段級を見極める目を、審判員の審査時のみならず、各地の段級審査でも同様に常に心がけなければなりません。

11月の世界大会に向けて、ますます選手も審判も錬磨研鑽して頂くことを希望致します。

|