|

高校2年生で横浜に転校し、最初に入った道場には大変綺麗な剣道をする先生、事細かに足の向きから手の握りに至るまで指導してくれる先生。その頃はまだ大先生とは口が利ける立場ではありません。師範代の先生は元軍人か元警察の教官が多かったですね。

高校2年生で横浜に転校し、最初に入った道場には大変綺麗な剣道をする先生、事細かに足の向きから手の握りに至るまで指導してくれる先生。その頃はまだ大先生とは口が利ける立場ではありません。師範代の先生は元軍人か元警察の教官が多かったですね。

先生と一概に言ってもいろいろな先生が居るもので、実に姿勢の美しい先生、力強くても写りの悪い先生、声を出すこと・気合いを尊ぶ先生など、それぞれ個性が有ります。私の師事した先生は、あまり大声は出さず静かな剣道で、全体の力が抜けているような柔らかい感じでした。綺麗で美しいと言うことは、正中線(センター)がしっかりしていて、どの位置から見ても絵になる。先のオリンピックのフィギアスケートで優勝した選手なども同じ事が言えるのでしょう。のびのびと大きく見えましたね。強いこともさることながら、「見てもよし」と言う安定感がある方が好きでした。

その後、私が最も興味を持ったのは「大日本武徳会」の大看板でした。この道場は、覗いてみても昼尚暗く、床の傾いた古色然とした野武士の佇まいでした。玄関には「捲土重来」「鬼畜米英」と大扁額が堂々と掲げてあり、いい根性をしているなぁと思いました。

それまで様々な道場の今ひとつ気が入らなかったのは、大方が学校の放課後の体育館や市の施設を間借りした教室が多く、バレーボールやバトミントンの羽根が飛んできて、武士道修行には気合いが入らなかった事です。また「武徳会」と言えば父が使った竹胴が納屋にあり、その内側に「大日本武徳会」と漆書きがあって、それを子供のころ身に付け神社の境内でチャンバラごっこをしていましたが、その当時、近所の大人から「武徳会は凄いんだぞ」と聞かされていたのが頭の中に残っていて、なんとなく思い入れがあったのでしょう。ためらわず入門しました。

戦後GHQから武道禁止令が出され、武徳会は解散させられたようです。しかし、当時水面下で残った人達が連綿と引き継いでいたのです。その道場もそのひとつで、諸先生方は古武士の趣がありました。

時代の流れでしょう。今はなくなってマンションになっていますが。

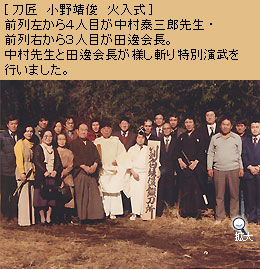

戦後の武道の本質は2つの道に分かれ、1つはスポーツとして楽しむ道を選んだものと、今ひとつは尚武思想(しょうぶしそう)を内包し、思想善導、質実剛健を大儀として指導していたものとです。当時の私はその武士道の内包した方を選びました。その中に、私の人生に多大な影響を与えた中村泰三郎先生がいました。

中村先生はとても豪放磊落(ごうほうらいらく)な先生で、剣道は元より、銃剣道・居合道・抜刀術(ばっとうじゅつ)それぞれの達人で「三道やらずは武道家に非ず」、何もかも軍人と古武士が混在する立ち居振る舞いは、当時の私の武士道精神に大きな影響を与えました。戦時中、山下奉文大将の斬り込隊の指導員をやっていたと言っておられましたが、時に日本は敗戦国となりました。先生自身は「俺は負けてない」と言い、またある時は、テレビでマラソンの中継を見ていたら「田邊君、この準備運動は長すぎるな」というような先生でした。先生の中には、日本刀と武道以外の一切が無かったようでした。刀が好きな私もそんな先生に似ていたのでしょう。

中村先生は、私が入門したその古い道場の大先輩でしたが、私が入門した頃には既に独立されていて、いろいろな道場の巡回指導をして回っておられました。当時の先生というものは大方、江戸時代のそのままというような指導で、通り一遍の稽古が終わると「おわり!」と言うような感じで、上がり框(かまち)で冷や酒一杯にたくわんが二切れ、コップ酒をぐいっと飲み、たくわんをつまみ「ご馳走になりました」と深々と一礼をして門を出る、それが授業料というようなところでしたね。

中村先生は、私が入門したその古い道場の大先輩でしたが、私が入門した頃には既に独立されていて、いろいろな道場の巡回指導をして回っておられました。当時の先生というものは大方、江戸時代のそのままというような指導で、通り一遍の稽古が終わると「おわり!」と言うような感じで、上がり框(かまち)で冷や酒一杯にたくわんが二切れ、コップ酒をぐいっと飲み、たくわんをつまみ「ご馳走になりました」と深々と一礼をして門を出る、それが授業料というようなところでしたね。

中村先生は私を大変気に入ってくれたのか、とても可愛がって下さいました。私も先生を亡き父親のように慕い従っていました。先生は剣道・銃剣道の他に抜刀術の指導者で、抜刀術は真剣を使うので周囲からは危険に思えたかもしれませんが、熟練した技はそれ以上に華麗で恐怖感はなく、むしろ私には魅力的でした。その頃私は模造刀で居合道六段でしたが、「空気を斬ってどうする」と言われ、様し斬り(ためしぎり)も修行に入りました。その頃先生より頂いた真剣は宝物でした。

当時は先生の家へ行っては毎日食事をご馳走になるような厚かましい日々で、軍人そのままが生き続けているような気取りのない生き様は、その後の私の生き方に大きく影響しています。私の傍若無人など、先生の傍若無人ぶりに比べれば初段と十段ほどの差です。

中村先生は山形県上ノ山ご出身で、その頃私は先生の事務局長をしていた為、私が主導して同志200余名を募り、山形県村山市の居合道神社に先生の顕彰碑を建立しましたのも良き思い出です。

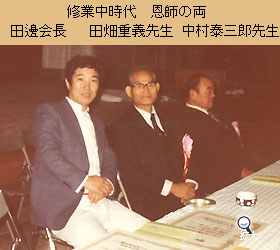

また中村先生の師匠は陸軍戸山学校の教官で、戦後、銃剣道連盟の範士十段になられた田端重義先生ですが、私も技術指導を受けました。

陸軍戸山学校と言うものにも少年の頃、疎開先の由比の家の縁の下に父の使ったらしい木銃が入っていて、それを遊び道具に使っていましたが、当時兵隊から帰ってきた人がその木銃を見て、「これは戸山学校の木銃だ。戸山学校の教官はとてつもなく強い人達の集まりで、兵隊の中でも強豪者を子供扱いする程だった。」と聞かされていたので、田端先生や本物の戸山学校の先生方とお会いした時には、常に直立不動でお話しを伺いました。

当時戸山学校の教官・助教が70余名ご健在で、その中でも剣術科長の森永清先生や、戸山学校の校長であり、「軍刀の操法」(陸軍戸山学校編)をまとめた鵜澤尚信中将の他、青木定次郎、佐々木清雄両範士十段の謦咳に接する事ができ、この旧帝国陸軍の誇る武道教官に親しくご教示を賜った事が現在の私の宝物と自信とになっているのです。

尚、田端先生は神奈川県銃剣道連盟の会長をなさっていて事務局次長の私がご自宅までお送りすると「田邊君、ちょっと待ちたまえ」と言われますので玄関で待っていると、必ず "かつおぶし" を1本下さいました。嬉しい思い出です。

田端先生は、陸軍を代表して天皇陛下の前で天覧演武をする程の豪の人でした。これらの先生に直接ご指導を受け、私は銃剣道教士七段、短剣道錬士六段、武徳会剣道錬士六段、抜刀道八段を賜りました。これらは実力と言うよりも、先生方のご指導と、恩恵が加味された賜物でしょう。今思えばこれらの先生方の中にいた修行時代が、一番温かくて充実していた楽しい時期でした。これらの先生の緊張の中により、徐々に落ちこぼれだった私の心根、歪んだところが矯正されていったのでしょう。

「人生に師を持つこと」がいかに大事かと言うことをつくづく思っています。

|

田邊 哲人

銃剣道 教士七段

短剣道 錬士六段

剣 道 錬士六段

居合道 教士七段

抜刀術 八段

神奈川県銃剣道連盟 事務局次長 |

田畑 重義

元陸軍戸山学校教官

陸軍中佐

銃剣道 範士十段

短剣道 範士九段

神奈川県銃剣道連盟 会長

全国銃剣道連盟 指導部長 |

中村 泰三郎

全日本戸山流抜刀術総師範

銃剣道 範士八段

剣 道 教士七段

居合道 範士八段

抜刀術 範士十段

神奈川県銃剣道連盟 副会長 |

|